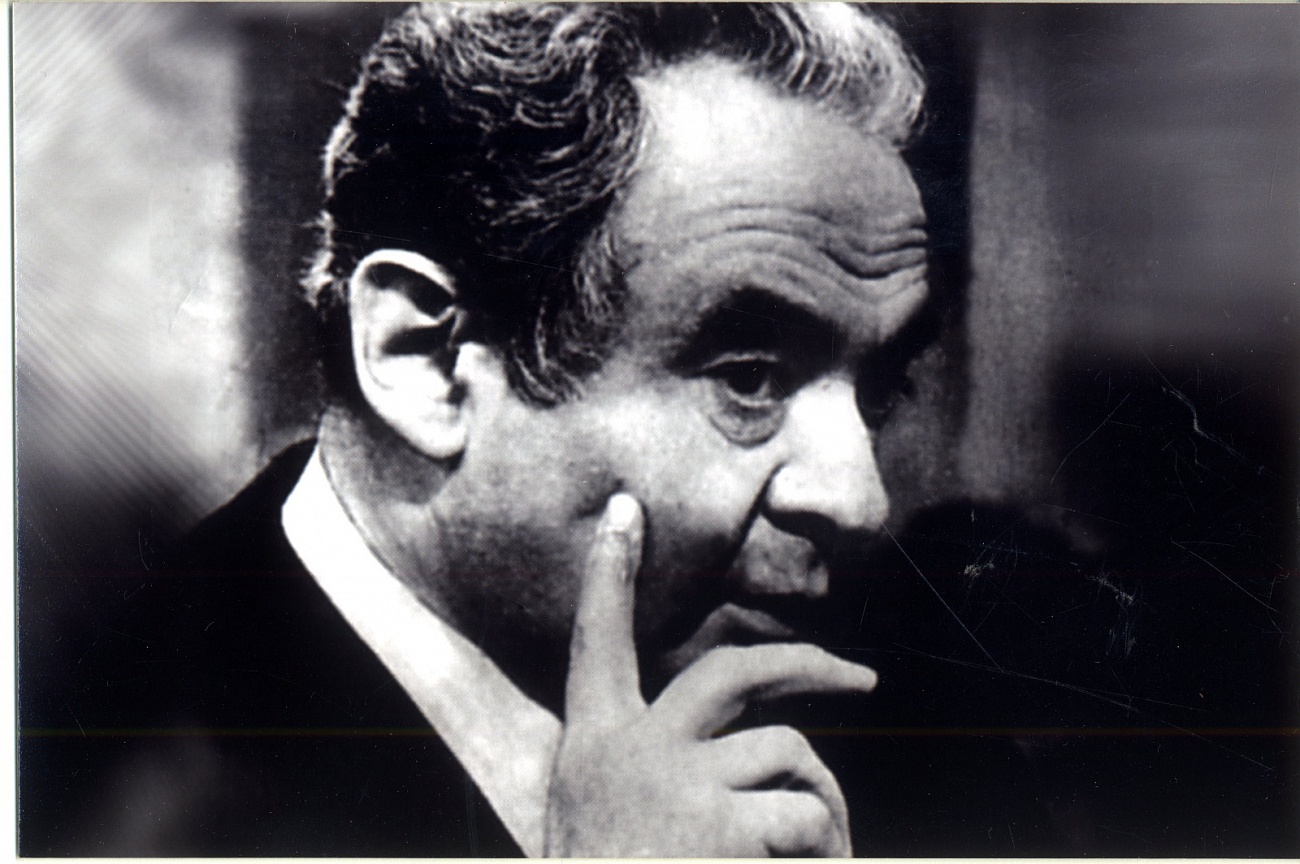

27 июля - день памяти замечательного композитора Эдуарда Колмановского. В этой связи мы публикуем статью из книги его сына Сергея Колмановского: "Пока я помню...". Он любил тебя, жизнь… и не напрасно надеялся, что то это взаимно. «Злая, ветреная и колючая» судьба всё же дала ему полностью выразить себя в музыке, прежде всего в песне.

«Я привыкаю к несовпаденью»

Начнём с того, что Эдуард Колмановский успешно закончил московскую консерваторию у профессора В.Я.Шебалина. Это был видный композитор и выдающийся педагог. Но он совершенно не признавал «лёгкого» жанра, пренебрежительно отзываясь даже о Дунаевском. Это было одной из причин, по которой путь Колмановского (а также других учеников Шебалина, впоследствии обратившихся к более демократичному музыкальному направлению - Т.Хренникова, А.Пахмутовой, О.Фельцмана) к песне был очень непрост. Самым значительным из папиных консерваторских сочинений мне представляется цикл романсов на стихи Р.Бернса. Недаром некоторые из них взял в репертуар знаменитый тогда певец А.Доливо (папа долго находился под обаянием его творческой и человеческой индивидуальности). От этой музыки - простой, правдивой и пронзительной, пусть ещё и не вполне самостоятельной, буквально рукой подать до знаменитой песни Шута из мхатовской «Двенадцатой ночи». Это если говорить о творчестве. Но боже мой, какой же долгий и трудный отрезок жизни пролёг между двумя этими работами!.. Когда отец был музыкальным редактором на радио, в полной мере проявилось роковое для его судьбы несовпадение наивных устремлений интеллигента к справедливости с реалиями сурового времени (это был рубеж 40-х и 50-х годов). Однажды композитор С.Баласанян, под началом которого работал Колмановский, глядя в пол, сообщил ему, что руководство недовольно отцом за слишком интенсивную пропаганду композиторов-евреев: «Мне неловко об этом говорить. Поймите, Эдуард Савельевич, этот разговор - не моя инициатива. Мне навязали эту миссию, потому, что я сам — не русский».

«Позвольте...» — возразил отец. «Речь идёт о музыке или о национальности композитора? Ведь армянская музыка постоянно передаётся по радио, а еврейская- никогда! И вообще, справедливая национальная политика в музыке - это когда национальности композитора не придаётся никакого значения.» Какую надо было иметь веру в справедливость, чтобы сказать такое в 50-м году, находясь на передовой линии идеологического фронта! И как отца должны были ценить, чтобы такое заявление осталось без последствий! И до конца жизни папа категорически отказывался выть по-волчьи, живя с волками. Тут имело место ещё и несовпадение в самом характере Эдуарда Колмановского. Он был борцом. Умел сосредоточиться на какой-то житейской проблеме, вникнуть в неё и сражаться до последнего за её решение. И в тоже время, как-то сознательно отдалял себя от реальность. Понимая всю абсурдность советской действительности, он пытался не дать ей подавить себя как личность, как мыслящую единицу. В разгар дурацкой трескотни вокруг выдуманной Брежневым новой конституции отец негодовал: «Кто и когда выражал хотя бы малейшее недовольство уже существующим сводом законов?» Позже папа возмущался тем, что сестру М.Ростроповича, работавшую в оркестре филармонии, сделали невыездной сразу после эмиграции Мстислава Леопольдовича: «Её надо в первую очередь пустить на Запад, ведь у неё там брат!» Конечно же, папа понимал логику властей, но мне бы, например, такие мысли и в голову бы не пришли. Ему трудно было найти единомышленника. Окружающие могли лишь посочувствовать папиной высокой, я бы сказал, недосягаемой наивности. Он всё время слышал: «Не будь наивным человеком» - и от домашних, и от коллег, которым иногда приходилось этой фразой прерывать папины неосторожные публичные высказывания. А он хотел верить в человека, «в него и больше ни в кого!» - как поётся в одной из его песен. «Только куда они подевались, ЛЮДИ?!» - восклицал отец с горечью…

«Я работаю волшебником»

Итак, путь Эдуарда Колмановского к песне пролёг через классику. В это рассуждение вписывается одна деталь, которая раньше казалась мне лишь занятной. Отец - прямой потомок Феликса Мендельсона-Бартольди. Папина бабушка Этта - внучатая племянница великого композитора. По еврейским представлениям очень даже близкое родство. Но сейчас, подавив ироническую ухмылку, я не могу сопротивляться мысли о некоем поручении, полученном отцом очень издалека. Классическое образование, а потом и редакторская работа дали творчеству Колмановского высокую точку отсчёта. В советской песне были фигуры и покрупнее, но я не знаю, кто ещё так неистово боролся за поддержание в этом жанре планки на уровне требований высокого искусства. В том, видно, и состояло его поручение. Отец был не чужд честолюбия, но ни разу не поступился творческими идеалами ради попадания в десятку, что было единственной целью кое-кого из его коллег по жанру, один из которых так прямо и заявил в снятом о нём несколько лет назад телевизионном фильме. При этом папа был очень восприимчив к знакам времени, как социальным, так и музыкальным.

Но его музыка всегда была над модой, и даже в песне, написанной в ритме ча-ча-ча слышался благородный аромат иных времён. В этом парадоксальном сплаве и заключался секрет Эдуарда Колмановского, его «простое волшебство». Что дало крылья песне его судьбы «Я люблю тебя, жизнь!» и сделало её эмблемой нового времени, когда выяснилось, что все мы — не только винтики машины построения будущего, но ещё и люди?

Всё та же настырная колмановская щеминка, сделавшая героя песни живым, думающим, пережившим в жизни всякое, то есть одним из нас. Ведь из всего живого под луной только человеку дано радоваться и грустить одновременно. Занимая совершенно особое место в «звонкой летописи» своего времени, песни Э.Колмановского остаются всё же советскими. Тут у меня много оппонентов, первым из которых был сам отец. Да, конечно, он не воспевал Советскую власть, не возвеличивал партию и её вождей, и я не понимаю, как могла одна журналистка недавно утверждать, что песня «Алёша» исполнялась в правительственных концертах.

Сколько голов полетело бы, если бы эта песня, такая горькая и грустная, действительно проникла бы в какое-нибудь, скажем, послесъездовское представление… Однако в песнях отца - пусть даже против его намерения — часто прослушивается социальный заказ: «Хотят ли русские войны», «Песня о заводском гудке», тот же «Алёша» и даже вполне лирическая «Бирюсинка», перекликающаяся с комсомольско-рюкзачными песнями того времени. Но в том — и загадочная сила настоящего искусства, что оно всегда перерастает социальный заказ, иначе как бы мне, отпетому атеисту наслаждаться «Всенощной» Рахманинова, или, будучи далёким от монархизма, восхищаться торжественной мелодией старого русского гимна «Боже, царя храни!»! Это, конечно, счастье, что нынче люди живут не искусственно поставленными кем-то идеологическими задачами, а своими, реальными. Но платой за это и является измельчание, девальвация песни. Исчез социальный заказ, а с ним и сама идея сплотить в песне огромное народное большинство каким бы то ни было литературно - музыкальным тезисом. Вот, что очевидно имеет в виду Евгений Евтушенко, когда пишет: «И как ушёл из жизни смысл, ушла мелодия из песен». Песни с социальным заказом своей значимостью поднимали уровень и соседствующих с ними лирических и даже танцевальных песен. Всё это было только в советской песне. Но как нет худа без добра, так, видно, нет и добра без худа. Слава Богу, что нет коммунистической империи, но как жалко, что с ней ушли и благородные традиции советской песни!

«И сердцу по-прежнему горько»

Это — строка из песни «Алёша», к которой я отношусь особенно трепетно. Она была написана на пике отцовского взлёта, когда он был в зените творческих сил и всенародной популярности. Но известность отца как-то не уговорила его судьбу стать хоть немного помягче. От её самого страшного удара отец не оправился до конца жизни. 15 января 1968-го года в автомобильной катастрофе погибла его первая жена Тамара Майзель, наша с братом мама. Она чуть-чуть не дожила до их серебряной свадьбы, а дружить они начали со второго класса школы. Папа тяжело и неизлечимо заболел. Его возвращение к жизни зависело от возвращения к творчеству, и поэтому было очень тревожно, когда на мой вопрос: «Ты работаешь или как?» — отец отвечал: «Главным образом - или как». Но однажды прохрипел: «Царапаю кое-что.» С тех пор и в новой своей мрачной полужизни, из которой он однажды даже пытался уйти, Эдуард Колмановский продолжал выполнять своё поручение. Через несколько лет в жизнь отца вошла женщина по имени Светлана, ставшая его второй женой. Её заботе и терпению мы в значительной степени обязаны творческим удачам позднего Колмановского… По мере того, как отец становился классиком, к нему всё больше приценивалось руководство союза композиторов. Начальству очень хотелось видеть такого интеллигентного и авторитетного музыканта во главе песенной комиссии. Но его побаивались, стеснялись предложить ему вступить в партию, чтобы сбалансировать его природный «анкетный недостаток». Однако пришёл момент, когда этот изъян перевесила известность отца. Ему предложили руководящий пост и папа, воля которого к тому времени была надорвана болезнью и лекарствами, не смог отбиться и оказался в совершенно чуждой ему атмосфере склок и интриг. А тут ещё его заболевание! Начались жалобы на его неуравновешенность, заносчивость, даже на равнодушие. Отец в это время дошёл до такого состояния, что на него жаловались и родные. Я бы и сам на него пожаловался, если бы знал кому. Как же мы все позволили злому чувству игнорировать его горе и недуг?! Сейчас, раскаиваясь в этом, я всё чаще мысленно обращаюсь к стихотворению, которое написал тогда про папу К.Я.Ваншенкин — «Его обуглила беда». Там удивительно точно определяется, в каком горьком тумане плавал тогда отец: «От радостей, но и от бед, он заслонён своим страданьем»… В ещё большей мере хочется оградить имя отца от совсем уж нелепых домыслов….

«Выcоко, высоко, широко, неоглядно!»

Его кредо — была старая еврейская притча: «Ребе, мы читали все данные вами молитвы, которые помогли соседскому сыну избежать службы в армии, а нашего Моню всё-таки забрили!» Ребе отвечает: «Позвольте, а грыжа у него была?»… И когда я спрашивал: «Почему ты не отнесёшь песню ещё и в эту редакцию, не покажешь тому певцу?», папа говорил: «Отстань и сам никогда не суетись. Надо иметь грыжу!» В этой позиции его поддерживал Марк Бернес: «Правильно, Эдик, не мельтеши, была бы хорошая песня - ты её за хвост не удержишь!» Впрочем, в исключительных случаях отец понимал, что грыжи не достаточно, нужны ещё и молитвы. Он умел постоять за себя в любой инстанции - от ЦК КПСС до редакции издательства, волынившего с выпуском его песен. Звонил и говорил: «Хотелось бы, знаете ли, при жизни автора…»

«Я улыбаюсь тебе»

Юмор, гротеск, пародия свойственны, в основном, театральной музыке Э.Колмановского, к сожалению, знакомой только старым московским театралам. Но если моему восхищению по поводу его музыкального юмора вы можете только верить, то его шуткам «в миру» мы сегодня можем улыбнуться вместе. В детстве я шумно сопел при музицировании, и папа называл меня «композитор Сопен»…С отъездом на летний отдых его иногда задерживали в Москве дела, и провожая нас с мамой, он перефразировал свою песню: «Мы служите, вы нас подождем». Наиболее интенсивному поруганию подвергалась песня «Хотят ли русские войны». Э.Колмановского обвиняли в опошлении строгих и мужественных стихов Евтушенко тангообразными интонациями. Поэтому, желая активизировать Евгения Александровича по песенной части, папа говорил: « Женя, ну дай же опошлить стихи». Его ирония заражала и окружающих. Л.Ошанин называл отца «крупным САЦиологом», потому что он много и плодотворно сотрудничал с Н.Сац. Поскольку отец до конца жизни очень нравился женщинам (в силу его характера и понятий, «как бы издали»), Евгений Евтушенко каламбурил: «Эту в рай, а эту в ад, отправляет Эдуард». Как ни странно, много смешного связано и с песнями отца, в том числе и самыми грустными. Песня «За окошком свету мало» вызвала массу подражаний. Вот что написал, например, некий графоман по аналогии с «гвоздевыми» строчками Ваншенкина (помните? – «Хоть давно я не катаюсь, только саночки вожу»): «Шуми, шуми над нами, груша; я понимать недавно стал, что раньше я не сливы кушал, а только косточки глотал». Строфа из песни «Мужчины» (стихи В. Солоухина):

(А женщина женщиной будет,

И мать, и сестра и жена.

Уложит она и разбудит,

И даст на дорогу вина)

вызвала протест у одного слушателя, который написал отцу: «Почему женщина должна спаивать мужчину, да ещё на дорогу? Лучше бы дала два яблока- и для рифмы было бы лучше.»

Но вернёмся к юмору самого Эдуарда Колмановского. Когда моему брату Саше было 14 лет, он написал из Сочи, где они с отцом отдыхали, длинное письмо в стихах оставшейся в Москве родне. Папина приписка к этому письму, надеюсь, вызовет у вас улыбку, а мне поможет избежать слишком строгого читательского суда, если считать, что слова отца относятся не только к стихам брата, но и к этой статье: «Дорогие! Читая сочинение моего сына, примите во внимание, что в остальном он — неплохой мальчик...».