Сказка – это такой жанр, которому предопределено перемещаться из века в век и даже из тысячелетия в тысячелетие.

Но ведь сказку надо придумать.

И сказку надо уметь рассказать.

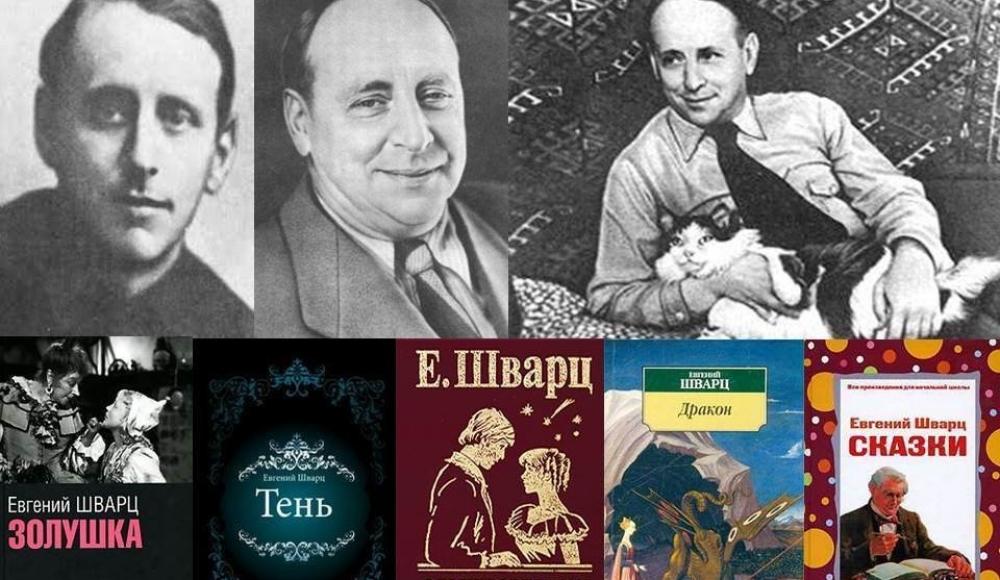

Шварц придумывал и рассказывал, не зная про себя, что он гений. Зато мы это уже поняли благодаря (прежде всего) постановкам Акимова и Захарова и вопреки социалистическому реализму, который требовал для себя совсем других сказочников.

Шварц дал русскому театру «могучую кучку» драматургических опусов, каждый из которых мог бы составить славу любой национальной литературе.

Но успех Шварца в его интернациональности. Успех сногсшибательный и потому чрезвычайно ценный.

Шварц доказал, что истинному искусству, которому, как религии, есть дело до того, что есть Добро, а что есть Зло, границы не нужны, языки не важны, а человек при этом – превыше всего. Общественное устройство, в котором жил сказочник, было дегуманистично по своей природе, а природа сказочника – гуманистична. Отсюда расхождение Шварца с государством. Но отсюда же его сокровенное слияние с нами, то есть с теми, кто верил его заразительно доброму миросознанию и в период его скоротечной жизни, и сейчас верит, и будет верить...

Сказки, рассказанные Шварцем, замечательны как раз своим адресом ВСЕМ и НИКОМУ – они и злободневны, и абстрактны одновременно, потому что служат утверждению человеческого, без национальной принадлежности и оголтелой привязанности к какой-либо идеологической доктрине. Опыт Шварца в этом смысле уникален, ибо имеет в своей основе глобальное отторжение от действительности, тоталитаризм которой был фактом и атмосферой жизнедеятельности Автора сказок для театра. Но именно в силу этих объективных условий возникает Поэт, чья художественная пульсация становится энергетически мощным способом противостояния мракобесию и идиотизму, реальность которых имеет сутевое значение в жизни. Художник служит правде, создавая фантазм. Он спасает себя в своём творчестве только тем, что избегает отображения реальности в разных формах бытия и делает ставку на изображение миров выдуманных, но самодостаточных с точки зрения их убедительности. Шварц прекрасен тем, что дал нам образцы удивительной театральности, достоверность которой абсолютно непререкаема.

Конечно, сказки Шварца имеют андерсеновскую первооснову. Но и Шекспир всем своим творчеством обязан сюжетам и фабулам, найденным в книжных магазинах. У Шварца был необыкновенный талант ПРЕОБРАЖЕНИЯ уже зафиксированного в тексте мира в совершенно иную видимость, которая под его пером становилась многозначнее и многозначительнее.

Очень интересно было бы представить встречу Ханса Кристиана Андерсена с Евгением Львовичем и подслушать их разговор.

Думается, датчанин удивился бы тем феноменальным резервам, которые оказались раскрытыми благодаря усилиям русского писателя. Несомненно, андерсеновское «я» было бы в большом потрясении от собственного незнания себя в качестве НЕДЕТСКОГО писателя или, точнее, не только детского, ибо Шварц прибавил Андерсену изрядную долю философии и поэзии, без которых нынче эти миры уже не воспринимаются.

В этих дополнениях содержится главное – искусство прочесть и вычитать то, что необходимо осознать человечеству для спасения человека.

Детскость сказки камуфлирует взрослую проблематику текста, делая Шварца писателем мольеровско-шекспировского масштаба, превращая его из автора, «обслуживающего» репертуар тюзов, в грандиозного мастера, способного анекдот истории сделать мощной поэтической притчей...

Шварц писал не сказки, а обобщения, в которых метафорический смысл возникал через ассоциацию зрительского сотворчества, находящего наслаждение в намёке, в остроте, в парадоксе мысли, в сказанном и недосказанном.

Глубина «Дракона» нами до сих пор не постигнута, но не потому, что мы плохо читаем пьесу, а потому, что мы плохо осознаём, что есть фашизм.

А ведь этот шедевр сделан во время войны, когда, казалось бы, надо было на зло реагировать публицистикой и создавать в литературе и театре то, что сам Бог велел приравнять в этот момент к штыку.

Шварц не поддался искушению. Как истинный Поэт он служил искусству истово. Он работал «между Гитлером и Сталиным» – нет слов, чтобы вознести этот подвиг по достоинству, нет чувств, чтобы передать благодарность писателю по его заслугам. Откуда эта позиционная стойкость?.. Откуда этот героически-гуманистический заряд?

Когда-то, в 20-е годы, Шварц работал секретарём у Корнея Ивановича Чуковского.

Сейчас мы имеем счастье читать дневники того и другого. Господи, какая великая сила была заключена в каждом из этих людей, живших в самое страшное время человеческой истории, катаклизмы которой входили в быт, трагедии которой множились в судьбах людей и далеко не всегда становились поводом для художественного осмысления!

В «Дневниках» К.И. Чуковского предстаёт эпическая картина жизни литератора, погружённого в суету сует того общества, освободиться от которого невозможно – не в силу слабости духа художника, а в силу его положения – жертвы времени и идеологии, правящей всем и вся.

То же самое – в дневниках Шварца, изданных в 1990 году. Мы читаем эти записи, после июня 1950 года почти ежедневные, и оказываемся увлечены жутчайшим временем нашей истории, когда слово правды пряталось в конторских книгах и подлежало сокрытию – от друзей, от чужих, от КГБ, от самого чёрта...

«Полагаю, что дневники его и в самом деле – клад, да ещё и загадка, – пишет Шварц в СВОЁМ дневнике о дневниках Чуковского, которые тот «вёл всю жизнь». – Это будет неслыханная смесь искренности и той непонятной для постороннего читателя лжи, что вызывалась мнительностью, подозрительностью и судорожным желанием укусить».

Нет этого в только что изданных дневниках Чуковского – два тома которых – документальное свидетельство перипетий XX века, обрушивающих на ведущий духовный поиск человека такое количество горя и искушений, что ему остаться честным и творчески боеспособным оказывается чрезвычайно трудно, просто по-житейски невозможно. В отличие от Чуковского и Житкова Шварцу чуждо, как он говорил, «ядопускание» в окружающих. «Ненависть эта переходит в жизнь, – с горечью отмечает Шварц. – Когда Гончаров услыхал, что умер Тургенев, он сказал: «Притворяется...»

В дневниках Шварца мы можем «отследить» не столько историю страны, сколько её, истории, тяжеловесную поступь, сначала надвигающуюся на Мастера, а потом, как пресловутая Тень, накрывающую его.

Его сказки прозрачны и лиричны, лиричен и прозрачен его дневник. Шварц свидетельствует: жизнь состоит не из премьер, переходящих в премьеры, а из людских взаимоотношений, которыми полнится время. Театр – лишь часть этого времени, и притом самая преходящая.

Вот почему и нам так интересно читать ТАКОГО Шварца, познавать ЕГО ГЛАЗАМИ то, что уже никогда не будет с нами. Его наблюдения становятся нашим опытом. Значит, уже только поэтому эти дневники стоило писать. Сказочник в роли летописца. А летописец предпочёл в себе портретиста.

Творя в эпоху всеобщего вранья, не будучи сам, слава Богу, арестованным, Шварц нашёл-таки способ говорить правду. Он писал не между строк, но НАД текстами-перлами его театральной литературы витали изумляющие своей свободой ассоциации. Представим в этой связи, что переживал ставший мудрецом бывший еврейский мальчик из города Майкопа, когда услышал о «деле врачей-убийц» или о расстреле Еврейского антифашистского комитета.

Об этом дневник молчит.

Что причиной – страх перед сталинщиной или отчуждение от злоб дня?..

Мы никогда не узнаем об этом. Но согласитесь, трудно писать про туфельки Золушки, имея за стенкой застенок, и тяжело придумывать блестящие реплики маленькой разбойницы, когда настоящий разбой за окном – каждый день, каждый час. В злую эпоху культа личности рябого усатого бандита Шварц выдавал умилительного короля-дурачка – с намёком, но без кукиша в кармане. Голый король. Какая мука жить с запечатанным ртом и тем не менее – высказываться! Да, высказываться!.. И ещё как! У Шварца, несомненно, было мощное глубинное сознание, опиравшееся к тому же на не менее мощное чувство юмора. Больной раком знает о своих метастазах и насвистывает песенки на птичьем языке. Как литератор Шварц невероятно одинок. Из писателей ему сродни, пожалуй, только Оруэлл. Из тех гигантов-ленинградцев Зощенко не сумел выйти сухим из воды. Шварц – сумел. Дубина системы не раскроила ему череп, но это не заслуга системы, это заслуга сказочника. Шварцу пришлось «притворяться» детским писателем, и успешно.

«Живу беспокойно...» – так названы дневники. И мы понимаем почему. Находясь в лапах Дракона, нельзя открыто клеймить власть. Но отстаивать человечность в условиях бесчеловечности можно. Да, Шварц многого в дневниках недоговаривает, о многом умалчивает, и это тоже своеобразное свидетельство его спокойной мудрости, разглядывающей собственную «беспокойную» жизнь в контексте истории. Дневник – как перевёрнутая лестница: идёшь в прошлое, натыкаешься на будущее. <...>

Евгений Львович, фиксируя день за днём, спасает себя в вечности. Ему становится тесно в мире фантазий, и он обрекает себя на документальное повествование об обыденном.