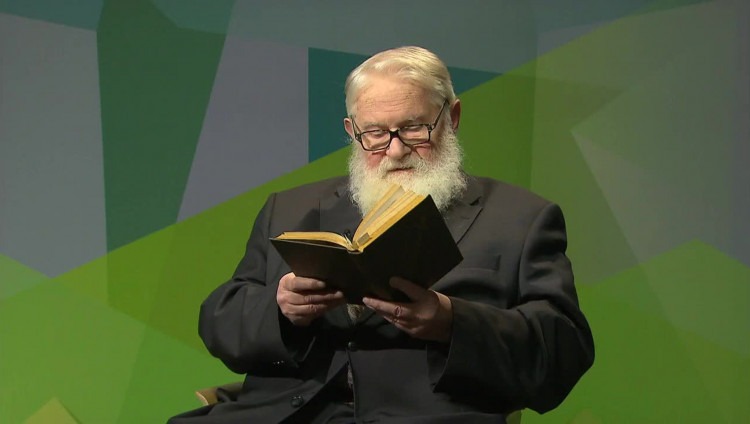

8 сентября 1908, 115 лет назад, в местечке Васьковичи Волынской губернии, работавшая на огороде жена бедняка Меира Шехтмана родила своего восьмого ребёнка, мальчика. Первый крик младенца слился с криками перелётных птиц, держащих путь в Палестину. Что хорошего могло выйти из дитяти, появившемся на свет на куске земли, едва позволявшем семье не голодать каждый день? Писатель! Писатель, которого ни войны, ни погромы, ни партийные собрания, ни языковая политика сионистов Израиля не заставили отказаться от родной речи — идиша.

Эли Шехтману выпала нелёгкая жизнь. Его отец, чернобыльский хасид, верил, что всё, происходящее с человеком — урок В-него. Уроки Элиши были суровы. Постоянная бедность и нехватка самого необходимого. Его отцу, происходившему из рода коэнов, даже пришлось продать родовое место в синагоге, получив взамен табурет за печкой. Дед и отец Эли отличались крепким здоровьем. Дедушка Арье работал до 90 лет стекольщиком, и таких мастеров было ещё поискать! В день обрезания внука он проследил, чтобы свершились все положенные обряды, собрал торбу, собрал записки у ближних и дальних, чтобы поместить в Стену Плача, и пешком отправился в Иерусалим.

— Я хочу лечь в Землю Обетования и там дожидаться Мессию!

А вот Эли часто болел. От дифтерита его спас доктор, променявший Киев на Васьковичи: такое он себе избрал покаяние за атеизм и отпадение от веры — жить в неприметном местечке и пользовать страждущих. В 12 лет тиф чуть не выпил всю жизнь мальчишки. Мать самоотверженно и бесстрашно ухаживала за ним. Потом слегла и она. Эли выздоровел, но осиротел.

Он учился в хедере, где надолго приобрёл неприязнь к занятиям с меламедами. Порка стала ответом на вопрос запутавшегося в премудростях Талмуда ученика. Тогда и пришли к мальчику, разложенному для наказания на деревянной скамейке, первые стихи, которые он громко пропел. Палка застыла в воздухе.

— Убирайся домой, рифмоплёт! Я не буду тебя учить!

Отец сбился с ног, выискивая учителей, но Эли надолго нигде не засиживался:

— Реб Меир, ваш сын не лишён тяги к знаниям, но лучше бы он поменьше спрашивал!

Отец, самый честный торговец в околотке, ждал прихода Машиаха, и в «неуважении» Эли к учителям, в «излишнем» его любопытстве видел очередную препону для появления Долгожданного. Такое поведение надлежало исправлять, а розга считалась лучшим средством исправления. Но тихая мамеле Эли, избегавшая любого скандала и столкновения, закрыла собою ребёнка.

— Не тронь его, Меир! Ты собрался сотворить несправедливость. А несправедливость кольцом сжимает душу и навечно оставляет на ней след!

Рука с розгой медленно опустилась.

Потом образ следа, оставленного на душе, сольётся ещё и с годичными кольцами деревьев, по которым многое может знающий понять о том, как шло развитие и благодатные ли были годы.

Эли рос, а рядом творилась история: он помнил, как ликовали евреи, когда оправдали Бейлиса, видел, как шли призывники на Великую войну, как чуть не начался погром, от которого иудейское население Васьковичей уберегли местный батюшка, воздевший над головами пьяных тяжеленный крест, да вовремя случившееся затмение.

Старший его брат, Пинхас, сбежал из хедера, выучился на слесаря, а как свершилась большевистская Революция, пошёл добровольцем в Красную Армию. Эли тоже решил попытать счастья в новом качестве. В 17 лет он появился в редакции крупной харьковской газеты. Длинные, вьющиеся волосы зачёсаны назад. В углу рта — трубка для большей солидности. Под мышкой — толстая тетрадь с рассказами на идише.

— Ты, конечно, еврей? — спросил главный редактор.

— Конечно, — в тон ему ответил Эли.

— А откуда ты родом?

— Из Полесья.

— И зачем приехал в Харьков?

— Чтобы стать писателем.

— Вот как? — и редактор рассмеялся. Рассмеялся необидно, смехом умудрённого жизнью человека, увидевшего непрошибаемую наивность юности. Под этот редакторский смех Эли Шехтман и вошёл в большую литературу. Правда, пришлось ещё поучиться: на идише, на литературном факультете в Одесском педагогическом институте.

Первый его рассказ напечатали, когда автору едва исполнилось 19. Эли всю жизнь писал на идише — со страниц его книг звучал колоритный говор полесских местечек, там оживали, казалось, навсегда сгинувшие в реке времени люди.

В 1930 опубликован его первый роман «На распутье». Затем напечатано ещё одно большое произведение — «Вспаханные межи». Перед войной была издана книга «Полесские леса».

Всё гладко в жизни молодого писателя, старающегося сберечь родное слово, не дать ему кануть в небытие? Ой, не всё, далеко не всё!

Эли то и дело песочили на лит-собраниях, рисовали на него карикатуры: гротескная, тощая фигура с растрёпанными волосами — Эли — несёт на руках запелёнатого в талес, как младенец в пелёнки, раввина. И подпись — «Шехтман протаскивает иудаизм в советскую литературу»! Эли не защищался, не отругивался, но раз за разом спокойно говорил:

— Я пишу, как могу и умею. И вы пишите, как считаете нужным. Не нравится мои работы — не издавайте.

Много позже, в книге-исповеди, Эли так опишет свои намерения, вглядываясь в молодого Шехтмана как бы со стороны:

«Он борется, он бьется за идиш не только потому, что идиш – душа народа; его борьба за идиш – это основа, это суть и смысл его борьбы за свободу, против принуждения, против навязывания давлением и силой всяческих идеалов как необходимости и неизбежности»...

Страну лихорадило от борьбы партийных фракций и кланов за власть. Единство партии — миф, но всяк готов обвинить другого в разрушении этого мифического единения! Старшего брата, революционера со стажем и героя гражданской, постигла судьба многих его соратников: арест, следствие...

Бушевал напоследок страшный Енох Ягода, которого не в одной еврейской семье считали злодеем вроде Амана.

— Что знаешь об убийстве Кирова?! Ничего?! Врёшь, троцкист!

Пинхас ничего не подписал, никого не оговорил, и, усланный на Крайний Север, сгинул там без следа. Приходили и к Эли, напугав жену его, красавицу-актрису еврейского театра, и малышку-дочь.

— Вам надо написать отречение от брата...

— Но нас одна мама рожала.

— И что с того?

— Я от мамы не отрекусь никогда, а значит и от брата...

— Ну-ну, поговорим в другом месте...

Да только пустой, хоть и страшной, оказалась угроза: пришла новая метла, и смела угрожавшего начисто.

Так или иначе, но в 1937, в самый пик «ежовых рукавиц», его не тронули. Даже хулители из литературного мира попритихли. А книгу «Вспаханные межи» перевели с идиша на мову. Эли же, как бы в ответ, перевёл на идиш стихи классика украинской литературы, Михаила Коцюбинского.

Семью свою Эли перевёз в Киев: подальше от тех, кто их знал и мог настрочить донос. Он задумал большой труд — описать историю нескольких поколений еврейской семьи. Вспоминал, делал заметки на будущее. Планы перечеркнула война. Он ушёл на фронт, а жену и дочь завертело в вихре и неразберихе эвакуации. Долгие годы Великой Отечественной писатель провёл, оторванный от любимых и дорогих людей. Путь к ним был тяжек, опасен и лежал через Берлин, откуда наползла на его Родину чума фашизма. Эли прошёл весь этот путь. Он был санитаром в артиллерийском подразделении. До конца войны писатель не знал, что многие из тех, кого он хранил в детских своих воспоминаниях, давно уже вырваны из жизни жестокими руками нацистов и их приспешников. Сожгли вместе с дочерью его старшую сестру, которую и видеть-то довелось лишь раз. Сожгли в синагоге со многими другими во время акции устрашения. Большая часть односельчан-евреев погибла: зондеркоманды и их помошнички из украинских националистов лютовали хуже голодных волков. Чудом не попал в Бабий Яр его отец!

С фронта он пришёл живой, но два пальца на руке не могли больше сгибаться.

Ни статус ветерана Великой Отечественной, ни давнее членство в Союзе Писателей не уберегли Эли от судьбы многих еврейских интеллигентов начала 50-ых. Уже после смерти Вождя Народов Шехтмана арестовали, обвинив в сионизме, шпионаже и, припомнив все прежние «грехи», — брата, «неправильные» книги и иудаизм в советской литературе, — собирались дать срок. Впрочем, отсидел он немного: освободили до суда. Он и в заключении сочинял задуманный роман — писал в уме, прикидывал, примеривался...

Первые две книги этого своеобразного еврейского эпоса вышли в 1962 году. Эли назвал свой труд «Эрев» («Накануне»). В нём — история семьи Бояр, на чью долю выпали все радости и несчастья века. Непреходящей болью дышали строки, повествующие о страшном безвременье после крушения Империи:

«…Полуразрушенное, ограбленное и разворованное, подавленное и одинокое, кровью залитое местечко, – хриплые крики, выплаканные глаза, никакой помощи никто ниоткуда уже не ждет, – затерянное в тускло-светящихся, пропахших прелыми листьями и плесенью, болотистых и грозно шумящих поздней осенью полесских лесах… Стояли, опираясь на дымовые трубы, измученные, с пепельно-позеленевшими лицами евреи с развевающимися на ветру бородами, — глаза в дыму, сердца в молитвах».

Первая книга романа была напечатана в журнале «Советиш геймланд» в 1961 году, вторая – в 1962-м. Потом были переводы на французский и английский язык, издание романа в Париже и США.

В 1972 Эли совершил алию в Израиль, и со всей семьей поселился в Иерусалиме. Здесь и завершился огромный труд — вышли все 7 книг. В 1973 году Шехтман получил премию Главы правительства Израиля за литературное творчество, и с удивлением узнал, что он считается писателем, публикующим свои произведения на иностранном языке.

В 1988 вышел в свет автобиографическое произведение из 4 книг «Кольца на душе». Был даже выполнен перевод на иврит. В том же году в Нью-Йорке опубликовали роман «С плугом на закате», повествующей о семье Маковер, сгинувшей в огне Холокоста. Последняя книга Эли, «Тристия» — сборник рассказов, создававшихся на протяжении 70 лет, — вышла после кончины Шехтмана. Писателя не стало 1 января 1996 года.

P.S.

Дед Эли, реб Арье, добрался до Эрец Исраэль и прожил в Земле Обетования ещё 16 лет. Его могилу не удалось найти: кладбище было разрушено во время одного из арабских бунтов.

В переводе дочери писателя, Ларисы Берни-Шехтман, публикующейся под псевдонимом «Альма Шин», произведения Эли Шехтмана вышли в свет на русском языке: сборник новелл «Сонаты», роман «Кольца на душе», все семь книг эпопеи «Эрев» и роман «Последний закат».

О смысле своего творчества лучше всего высказался сам Эли:

Моей миссией в еврейской литературе было и остается не отразить закат еврейских деревень и местечек, а показать всем отрицающим галут, какие мощные — духовно и физически — поколения вырастали в галуте, в самых глухих местах.