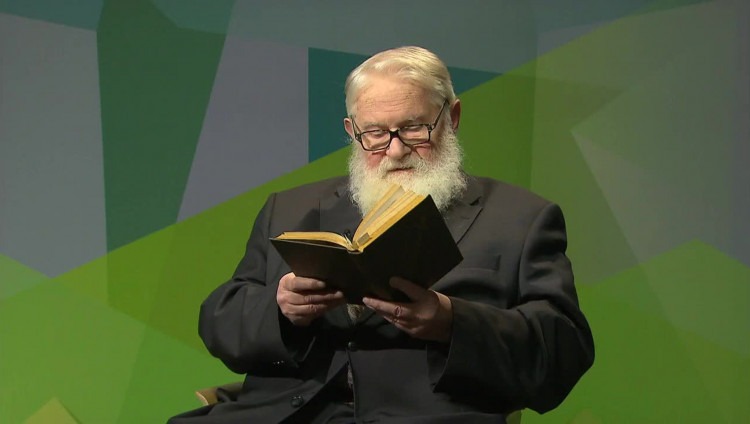

Леониду Зорину, драматургу и поэту, автору «Варшавской мелодии», «Римской комедии», «Покровских ворот» сейчас девяносто четыре, но каждое утро, ровно в десять, после завтрака, он садится за письменный стол. Пишет ручкой, в тетради, ровным, аккуратным почерком. Не может не писать!

Леонид Генрихович обедал с Горьким, его имя произносил Сталин, и он помнит тот Баку, о котором очень немногие могли бы сейчас рассказать. Баку двадцатых-тридцатых годов… Его ветры, паровозные гудки и шум моря…

- Леонид Генрихович, когда вы в последний раз были в родном Баку?

- К сожалению, очень давно. Мне говорили, что город очень изменился, изменился до неузнаваемости. Но я этого уже не увидел и, наверное, не увижу… Я знаю, что моего дома и моей улицы больше нет. Сохранилось только здание консерватории, под 83-м номером. Я приезжал в последний раз в 1968 году, всего на один день, постоял у могилы отца – мой отец похоронен в Баку. А на следующий день, утром, в Москве меня уже ждал самолет, на котором мы улетали с Театром Вахтангова на гастроли в Лозанну, Женеву и Париж.

А забыть Баку, конечно, невозможно… Это был особенный город, таких городов в Советском Союзе я знаю всего два. Это Одесса и Баку. Удивительно полиэтничные и многонациональные. Баку был поразительным в этом отношении «муравейником»! У меня в «Старой рукописи» много моих ранних бакинских впечатлений. Кто там только не жил! И лезгины, и таты, и греки, и русские, и евреи… Баку отличался особенной дружбой и сплоченностью. Бакинцы узнавали друг друга везде и поддерживали друг друга, когда судьба вырывала нас из Баку. Встречаешь бакинца в Москве – и по душе прокатывается теплая волна! Мы все были из одной, грандиозной «коммунальной квартиры»! Существовало какое-то совершенно волшебное братство. Жизнь была бедная, озабоченная, шумная, горластая, веселая – такая, какой она и должна быть в приморском городе. Море очень воздействовало на эту жизнь.

А приморская часть, Приморский бульвар – это было, конечно, чудо. Чудо из простора и уюта, вот такое смешение. Мне хочется сравнить Баку с гнездом. Уютный, теплый город, а море создавало ощущение простора и - постоянный ветер над ним. Ветер дальних странствий. Мое детство прошло под шум моря, паровозные гудки и шелест ветра, и я уже тогда смутно чувствовал, что они меня из родного города унесут. И унесли!

- Вы были знакомы лично не только с Горьким, но и с гордостью азербайджанской поэзии Самедом Вургуном.

- Самед Вургун, действительно, знал меня с девятилетнего возраста, и именно он посоветовал мне ехать в Москву, поступать в Литературный институт. И я приехал. Без гроша в кармане, снял угол в коммуналке…

- Обитатели этой коммуналки благодаря вам прославились на весь Советский Союз. Их фразы стали крылатыми. «Хоботов, это мелко!», «Натюрлих, Маргарита Павловна!», «Кто не пьет, назови!». «Кафе-бар. Я догоню!».

- Однажды произошел смешной случай. Я включил радио и неожиданно наткнулся на викторину, посвященную «Покровским воротам». Ведущий задает вопрос: «Как Маргарита Павловна называла Хоботова?». В прямом эфире радиостанции раздается звонок. Смущенный, совсем юный мальчишеский голос. «Здравствуйте, меня зовут Вова, мне семь лет». «Так как же называла Хоботова Маргарита Павловна, Вова?». Семилетний Вова уверенно произносит: «Она называла его «Тайный эротоман»! Я так хохотал…

- Все их реплики, их жизнь – насколько они реалистичны и каков процент выдумки?

- Эти люди существовали на самом деле, были моими соседями. «Хоботов» изучал романские языки, «Маргарита Павловна» была переводчиком с французского, причем очень-очень известным переводчиком, Велюров – артистом московской эстрады. Но многое я, конечно же, выдумал.

- Что они вам сказали после выхода «Покровских ворот»?

- Я давно переехал и мне неизвестно доподлинно. Но у моих знакомых были в свою очередь знакомые, которые знали «Хоботова» и до меня дошли слухи, что да, смотрели. А как восприняли – не знаю...

- В десять лет вышел ваш первый сборник стихов, вас пригласил в гости сам Горький, первая же ваша пьеса в Москве удостоилась постановки в Малом театре. Такой стремительный взлет… Почему же так часто получается наоборот и вундеркинды, ослепительно ярко вспыхнувшие, вскоре гаснут? Достаточно вспомнить Нику Турбину, девочку-поэта, влюбившую в себя миллионы – и таких примеров cколько угодно.

- Как я впоследствии узнал – Горький, оказывается, говорил обо мне со Сталиным. «Такой талантливый мальчик, надо ему помочь». И Сталин согласился, что надо помочь. Теперь я думаю: какое счастье, что это осталось лишь на словах. Если бы они действительно помогли, и мы с родителями переехали в Москву в канун репрессий, скорее всего, ни меня, ни моей семьи не было бы в живых. Баку сохранил нас. Я благословляю за это своего отца денно и нощно.

Но я бы не сказал, что у меня все складывалось очень гладко. Да, моя пьеса, которую я принес совсем юным в Малый театр, и которую там зарегистрировали под четырехзначным номером (!), была поставлена к моему огромному изумлению. Увидев этот четырехзначный номер, осознав масштаб конкуренции, я мысленно обругал себя, что свалял такого дурака, через месяц без особой надежды позвонил в театр и на меня буквально набросились: «Куда вы пропали?! Вы даже не оставили своего номера телефона! Мы ищем вас по всей Москве!». Чувства, которые я пережил в день премьеры не сравнить, наверное, ни с чем! В семнадцать лет я был уже членом Союза писателей СССР. И в то же время мне суждено было пережить пять кошмарных лет. После пьесы «Гости», оказавшейся первым произведением советской литературы, где говорится о возникновении нового класса и о перерождении, - это был пятьдесят третий год! - я оказался на волосок от ареста. Невозможно было открыть газету, или включить радио – на меня отовсюду сыпались проклятья. Совершенно жуткие! От переживаний я заработал чахотку и из одной больницы перебирался в другую. Мне случалось ночевать на лестнице в подъезде, на ступеньках! У меня не было московской прописки, и милиция гонялась за мной. Порой, разыскивая меня, милиция приходила ко мне по ночам, но мои добрые соседи меня предупреждали, завидев у дома милицейскую машину, я убегал по лестнице на верхние этажи, и там прятался до рассвета.

Эта история могла меня уничтожить. Но не уничтожила. Потому что у меня был характер. Недавно я беседовал с молодыми писателями, и они спросили меня, что я считаю самым главным. Я, практически не задумываясь, ответил: «Характер. У писателя должен быть характер. Это даже важнее, чем талант».

- Вам, возможно, немного жаль, что вы были ребенком на момент встречи с Горьким. Как многое сегодня вы могли бы ему сказать, спросить…

- Скорее всего, сегодня у нас откровенного разговора не получилось бы. Он не был бы откровенен со мной. Тогда, будучи десятилетним мальчиком, я заметил, что Горький говорит по-особому, и следит за тем, как он говорит…

- Актерская игра присутствовала?

- Неосознанная. Когда это осознанно и просчитано заранее, это неинтересно. А вот в неосознанном виде некая игра присутствовала. Многое было неоднозначно в этом человеке. То, что жизнь свою он сломал – всем, полагаю, понятно. Он сидел в золотой клетке, изолированный от жизни, изображал из себя куклу. Верховного рулевого литературы. И не мог даже поехать, куда хотел. Трагическая жизнь. Трагическая. Столько в ней трагедии и сложности.

Человек это был через все прошедший. Себя сделавший. И, как все сделавшие себя люди, он многое в себе задавил. Горький прекрасно понимал, кто такой Сталин. Он был человеком, помимо всего прочего, очень умным. Понимал, и изображал дружбу, восторг. То есть, в основе отношений, в основе оценки действительности была положена изначальная, громадная ложь. Это ужасно! Особенно, если учесть, что Горький всю жизнь в своих произведениях искал правду.

- Почему происходят такие вещи? Почему человек, искавший правду, собственными руками создает вокруг себя царство лжи?

- Потому что человек несовершенен. Положение рулевого, кормчего литературы очень лестно. Ему это нравилось. Ему приходилось отвечать на бесконечный поток писем, направлять, решать, от него зависело множество людей… И он занимался всем этим вместо того, чтобы писать. В его доме находилось огромное количество приживал – когда меня привезли к Горькому, за обеденный стол село порядка 30 человек! Всех их он так, или иначе содержал, они крутились вокруг него! Врагу не пожелаешь такой жизни… Женщина, которую он любил всю жизнь, ему не принадлежала…

- Закревская-Будберг?

- Конечно. Любовь всей его жизни.

- Как и у Тургенева с Полиной Виардо.

- У Тургенева, по крайней мере, это была во многом придуманная любовь. Ему скорее нужен был этот образ. А у Горького была страсть. Сумасшедшая страсть. И от него до последнего скрывали, что его любимая женщина стала женой Герберта Уэллса, которого Горький терпеть не мог. Это бы его добило. Поэтому скрывали. И скрыли. Он так ничего, к счастью, и не узнал. А вся Европа знала. Но домашним удалось скрыть, и это делает им честь.

- Почему же он решился на возвращение в СССР и принес свою любовь в жертву?

- В судьбе Алексея Максимовича много странностей. Я могу лишь предполагать - то количество людей, которое на нем «висело», тоже сыграло свою роль. На Западе иссякли тиражи его книг… А когда я приехал к нему в Горки – то увидел не дом, нет, это был самый настоящий дворец! Тридцать человек за обеденным столом. И все это за государственный счет! При этом огромному количеству людей он действительно помогал, без дураков. Какой-то бродяга приехал с письмом – Горький прислал ему пятьсот рублей. У Горького были огромные гонорары, но сколько он вынужден был раздавать и раздаривать. Естественно, он не мог остаться на Капри…

Очень сложный был человек. В нем было все, абсолютно! Неслучайно он так много лет писал "Жизнь Клима Самгина", это был процесс самопознания, он в себе пытался разобраться, как мне кажется. И Самгин это, во многом, сам Горький. Он очень старался стать бесконечно хорошим человеком, много работал над тем, чтобы оставить после себя такой образ. И ему удалось, душа его была широкой, но при этом было и немало другого, самого разного, и он это тоже прекрасно знал. Но я бы не сказал, что это недостаток. Целая палитра, было из чего черпать.

И желание «вождизма», которого не должно быть у писателя, у него было достаточно сильным.

- Амбиции?

- Нет, это другое. Желание обладать властью. Которое погубило и такого талантливого человека, как Фадеев. «Разгром» - хорошая вещь. А ведь его написал молодой совсем человек 27 лет. Очень серьезное произведение. По-настоящему хорошее. Все, написанное после этого, не идет ни в какое сравнение. А почему? Хотел власти. Сам о себе говорил: «Люблю властишку!». Фадеев превратил Союз писателей в департамент, настоящее министерство. В котором сидели десятки людей, кормились, писали отзывы, накладывали резолюции, проводили заседания. Представьте себе Чехова в подобной роли! Нет! Он тихо жил в Крыму, спокойно писал и оставил 40 томов, которые мы читаем и перечитываем, наслаждаемся и восхищаемся.

- Не могу удержаться и не спросить: что лично вы думаете об одной из величайших литературных загадок. Авторство «Тихого Дона»…

- Это гениальный роман. Кто же автор? Есть некоторая неувязка. Шолохов написал первую часть в семнадцать лет. Гению, конечно, законы не писаны… Однако это поражает. Кроме того, в книге присутствует множество вещей, которые нужно знать, учить. А Шолохов фактически самоучка, он не учился нигде, он рано бросил учебу. Может быть, к нему попали какие-то материалы… «Поднятая целина» написана, я думаю, им. Но разница огромна. Масштаб другой. И тем не менее. Стилистическое сходство есть, причем очевидное. Рука чувствуется. «Поднятую целину» не мог написать не одаренный человек. Правда, в одном случае мы имеем дело с колхозом, в другом, - я имею в виду «Тихий Дон», - с целым миром.

Шли какие-то разговоры о некоем Федоре Крюкове… Но те вещи, которые он опубликовал за своей подписью тоже не гениальны. Талантливы – не более.

Шолохову было очень тяжело. Это ясно. Все, что он написал позднее невозможно поставить в один ряд с «Тихим Доном»… А затем уже началось полное бесплодие. Десятилетия бесплодия, лет тридцать! Под конец войны было много разговоров в литературных кругах: «Кто напишет «Войну и мир» двадцатого века?». И все сходились на мысли: Шолохов. Но нет, он не смог. И это его пожирало. Он уходил в ненависть – люди, знавшие его молодым отмечали, что он был очень хороший человек. А в последние годы – желчный, злой, неприветливый, совершенно другой! В окружении проходимцев, литературной шелухи, челяди, которая ему кадила. От этого же можно ошалеть! Он и ошалел.

Много тайн в этой жизни… Но главное – у нас есть эта великая книга. «Тихий Дон». Вот что самое главное! А загадки когда-нибудь будут разгаданы…

- Вы все еще пишете, и это потрясающе. О чем? Что волнует вас?

- Жизнь. Конечно, в силу возраста, я уже не стремлюсь написать о том, как Анна Ивановна полюбила Петра Петровича, мне хочется понять, попытаться решить вечные вопросы, внести какую-то свою лепту. В вопросы о власти и человеке, власти и подданных, ощущение человека в государстве, ощущение человека в мире. Что такое одиночество, что такое любовь... Неисчерпаемые темы. И поэтому - вечные. Вневременные. Которые присутствуют в каждом времени. И не уходят со своим веком.

- Вы написали около пятидесяти пьес, какие-то из них по-прежнему на слуху, предположим, "Варшавскую мелодию" смотрят и пересматривают в Театре на Малой Бронной, другие забыты. Незаслуженно? Или все-таки можно найти объяснение, почему одни вещи не уходят со своим веком, а другим уготована не столь счастливая судьба?

- Из моих почти пятидесяти пьес, особенно долго прожили пять. Помимо "Варшавской мелодии", которая обошла весь Старый Свет, игралась в Нью-Йорке и Гаване и "Покровских ворот" очень долго жила, больше полувека, "Измена", еще - "Пропавший сюжет", до сих пор идет "Римская комедия". Видимо, они схватили какую-то особенно живую точку. Казалось бы - "Римская комедия", очень точная историческая пьеса с ироничным тоном и густым вкраплением современной лексики. Все фигуры и события выдержаны, только говорят современным языком. История, опрокинутая в наше настоящее. Если она так длительно живет и не умирает, значит, есть некоторые вещи, которые объединяют историю с сегодняшним днем. Страсти те же. Политические игры те же. Те же решения, которые принимают люди. То же столкновение власти и художника. Как у Домициана с Дионом, так потом у Сталина с Пастернаком. Шекспир сказал: "Распалась связь времен". С одной стороны распалась, а с другой - есть нечто, что ее держит. Что-то общее. Может быть, наши несовершенства...

Беседовала Инесса Рассказова

Источник: «Москва–Баку»