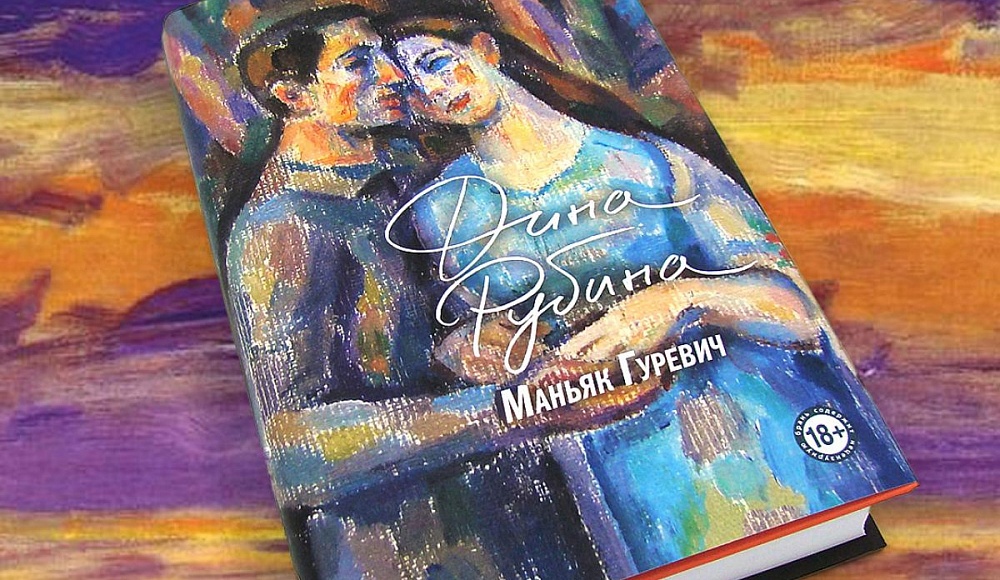

«Сюжетом для небольшого рассказа» называл человеческую жизнь великий Чехов. Формула точная и всеобъемлющая. Разве что, рассказ по ходу повествования может расшириться до размеров романа, и количество сюжетов при этом прихотливо меняется, как самой жизнью, так и в соответствии с волей и талантом рассказчика. «Вот Вам сюжет!» — восклицает герой романа Дины Рубиной «Маньяк Гуревич», предваряя очередную житейскую историю. С возрастом у каждого из нас в памяти накапливается целая кладовка воспоминаний, которыми хочется поделиться в надежде, что их поучительная привлекательность заинтересует родню и окружающих. Рассказы доктора Гуревича, изложенные талантливой Диной Рубиной, и привлекают, и увлекают, веселят и развлекают, иногда и поучают. Но главное – не надоедают. Книга, на страницах которой разворачивается и проходит вся жизнь Семена Гуревича, от детских приключений, до взрослых переживаний и умозаключений, читается на одном дыхании (и это при всей банальности фразы – чистая правда).

«А вот поди ж ты: памяти не прикажешь декорацию сменить. Память металась от сугроба к сугробу, продираясь в карете скорой помощи по обледенелым дорогам, сквозь метельную кисею, увязая в снежных заносах, буксуя в рытвинах… Впрочем, фольклор бывалых врачей неотложки многим знаком – все мы либо врачующие, либо врачуемые. Опять же, писатели не чураются разных забавных врачебных историй: отображают художественно. Тема популярная и сильно амортизированная».

Вполне закономерен вопрос: «А почему в заглавии герой обозначен маньяком?» Детективные фантазии нынешнего времени приучили, что маньяк – это обязательно сексуальный, и звать его должны Чикатило или как-то наподобие того. Скажем сразу, Гуревичу это совсем не свойственно. А вот чрезмерное (по мнению строгой, но душевной мамы) стремление к справедливости, порядочности, ответственности, вкупе с добротой и юмором, любознательностью и отзывчивостью, трудолюбием и любовью к жизни – это его. Он действительно любит жизнь. Можно сказать, маниакально. И не просто жизнь, но и всё (и всех), что это понятие объединяет. В этом смысле мы тоже (в разной степени) немножечко маньяки, и потому, наверное, биографическая одиссея доктора Гуревича воспринимается, как жизнеописание близкого, почти родного человека.

«…Папа говорил, что у Сени маниакальное воображение; что он не чувствует грани между игрой и реальностью; что, в сущности, он постоянно прописан в своих фантазиях, не желая возвращаться назад, в просто жизнь. И потому ему будет трудно существовать в социуме. Папа говорил это не Сене, а маме, когда думал, что сын уже спит. Но Сеня не спал. Он играл сам с собой в войну злых и добрых пиратов. Надо было лежать вмертвецкую, чтобы обмануть злых. Эх, жалко: если б удалось протащить в постель столовый нож, то ночью можно было бы заколоть злых пиратов. Что такое социум? Где это? Если там такая же деревянная уборная с вонючей дырой, как в Вырице, даром ему этот социум не нужен! «Ребёнок как ребёнок, – отозвалась мама раздражённым шёпотом. – Я тоже бог знает что выдумывала в детстве!»

Эту книгу, наверное, можно назвать семейной сагой. О семье в ней говорится постоянно и с любовью. Семья, правда, претерпевает по ходу действия вполне естественные изменения. На смену родителям и дедушкам с бабушками приходит жена, потом дети и, как водится, внуки. Но градус любви при этом не снижается. Просто сам Гуревич, став дедушкой, продолжает семейные традиции, и это в духе героя, справедливо и трогательно. В подтверждение того, что написано это мастерски, душевно и весело, приведу отрывок, в котором семейный воскресный завтрак отражается не только в глазах и сознании сидящих за столом, но и в раскаленной эмалированной поверхности чайника. И она рождает совершенно неожиданные размышления, предположения и результаты.

«Мама нажарила блинов, они лежали на блюде кружавистой горкой. В серёдку блина с ножа спускали кусочек сливочного масла, тот плюхался и растекался пенистой лужицей; сверху вываливали и расправляли по блину ложку повидла или джема. Затем блин обстоятельно заворачивали конвертиком или подзорной трубой. Только к глазу не поднесёшь: всё потечёт по руке, однажды такое уж было… Про нож и вилку знаем, не маленькие, но интереснее же взять самому, наклониться, отклацать зубами и жамкать добычу, представляя, что ты крокодил. Или бенгальский тигр! Прекрати строить жуткие рожи… Родители, как всегда, обсуждали что-то своё, врачебное, спорили, перебивали друг друга, перескакивали с темы на тему, вскрикивали, порой хохотали… Мама вышла и вернулась из кухни с голубым эмалированный чайником. – Осторожно, чтобы я вас не обожгла! – объявила, и поставила чайник в центр стола на круглую чугунную подставку.

– Приют пиров, ничем невозмутимых… – проговорил папа голосом «на цыпочках». И потянулся за сахарницей. Сеня сидел, смотрел в круто-голубую сферу чайника, наверняка ужасно горячего, и думал: а если б мама не предупредила, и я бы коснулся его? Как можно проверить, не касаясь, – обжигает или нет? А, вот как: плюнуть! Если чайник горячий – плевок зашипит! Сеня был изобретательным мальчиком. Папа говорил, что у него парадоксальный ход мыслей и интересные отношения с реальностью. Он стал собирать во рту всю наличную слюну для полноценного научного опыта. Мама в эту минуту рассказывала, какой невероятный букет роз преподнёс ей вчера один счастливый немолодой папаша… Сеня, наконец, подсобрал достаточно слюны, подался вперёд и харкнул на чайник роскошной шипучей блямбой. Чайник и правда оказался ужасно горячим. Опыт удался! Мама запнулась и опустила руки… Она не смогла сразу найти в себе переключатель регистров на ругань, что с мамой крайне редко случалось. Сидела и молчала, уронив на колени раскрытые ладони, из которых, казалось, только что выпал тот огромный букет роз. Папа прокашлялся и мягко проговорил:

– Сынок, ты к чему это… э-э…?

– Идиот, – сказала мама упавшим голосом. – Испортил такое утро!»

«Многие психиатры, и Гуревич не был исключением, были убеждены, что все эти пассионарии, бесстрашно восстающие на систему, которая своротит любого, даже не заметив его, просто сдует лёгким чихом, – люди психически неуравновешенные, а часто просто больные люди. Ибо чувство реальности и здоровый страх за жизнь свою и своих близких присущи как раз здоровому человеку… Он был весьма далёк от социальных протестов, в чём бы те ни выражались: в обличительных речах на публике, в антисоветских высказываниях, самиздатских подпольных бестселлерах, в демонстрациях горстки отчаянных и, конечно же, психически неуравновешенных людей. Всё это его как-то не увлекало. Гуревич… считал, что для его единственной жизни найдётся применение более разумное, что ли, более вдохновляющее; наполненное трудом, хорошими книгами, семьёй и любовью».

И ангельское пение тоже присутствует в книге. Я имею в виду стихи и тень судьбы замечательного поэта Алексея Зайцева. Эта тень мелькнула и в жизни доктора Гуревича, который, будучи воспитанным отцом на поэзии Пушкина, сразу смог оценить уровень неизвестного поэта, обитавшего на тот момент в психиатрическо-исправительном учреждении. Увы, такова была реальность, и в этом случае непреодолимая тяга к справедливости (маниакальная) проявилась в попытках оказать помощь поэту, спасти его рукописи. На мой взгляд, явление Поэта в книге делает её пространство более просторным и повышает его этажность. Я благодарен автору за стихи Алексея Зайцева, который, к сожалению, лишь блеснул на поэтическом горизонте великой русской поэзии. Тем не менее, оставил в ней свой, ни с кем не сравнимый след.

«…Валяй, калечь мою судьбу, руби мою лозу! …но после смерти я в гробу отсюда уползу.

В Земле проделаю дыру, незримый, как ЧК. И если весь я не умру, то знай, что здесь я не умру. Прощай же. Тчк…»

«…Ему приснилась вдруг столовая на станции «Москва – товарная»,

Нельзя сказать, чтобы урловая, но приблатнённая – весьма.

Там подают борщи лиловые, в них звёзды плавают коварные…»

Всё это испытали на себе те, на чью судьбу выпало крушение великой страны и последовавшее недоброе время перемен, которое и сегодня вспоминается с содроганием. Фамилия Гуревич тогда гарантировала двойную порцию опасений и переживаний не за благополучие, а за жизнь. Внезапное обнищание породило традиционный всплеск антисемитизма. Поиск и наказание виноватых (пусть и бездоказательно) – забава старинная и не надоедающая. Не терпящий несправедливости доктор выход нашел в отъезде. И понять его очень легко. И упрекнуть при этом, практически, невозможно.

«…Вообще, было страшно за семью. Остановки в их районе были заклеены мерзкими листовками свинцоворожих черносотенных публицистов. Там и тут молва выдыхала вонючий выплеск антисемитской волны, и всё это отравляло воздух далеко вокруг, как засорившаяся канализационная труба изливает мутное содержимое на дорожки парка и детскую площадку, и тогда уже ни запах роз, ни новенькая горка никого не могут порадовать. Великий и прекрасный город на Неве вонял, как разлившийся канализационный коллектор, и наличие в нём Эрмитажа, Ростральных колонн, Медного всадника или Клодтовых коней не успокаивало и не вдохновляло…

Миллион народу встал на крыло и перелетел в другой ареал обитания. Такое случается в природе с птицами, животными или насекомыми; с людьми это происходит в периоды мировых катаклизмов и общественных потрясений… Или по воле какой-то непостижимой силы. В апокалиптической стае, заполонившей небеса, неслась в неизвестное и семья Гуревичей…»

«…И постригла обоих в точности так, как пятьдесят лет назад мастер Гера стриг Сеню Гуревича и деда его Саню. Сеня был очень похож на деда. А внук был просто маленькой копией Гуревича… Они вышли из парикмахерской и пошли торжественно угощаться мороженым. («Ну что, Сенечка-сынуля, захаваем мороженку? Или ну его на хер?») И в кафе вокруг тоже были зеркала, зеркала, в которых Гуревич видел новеньких- модельных деда и внука. Молодцеватые такие парни с опрятной экономной стрижкой. Это была до боли в сердце знакомая пара. Ему показалось, что время сдвинулось, прокрутив где-то там, во вселенной, некий положенный круг, и вернулось, чтобы совершить именно с этими людьми – пусть и в другой местности, и на другом языке – ещё одну прогулку по давней, обжитой и пока ещё совсем не надоевшей человеческой орбите. Значит, всё правильно, – думал Гуревич, – всё идёт нормально и правильно. И мы никогда ни за что не умрём».

Клаузура