К юбилею великого киноэксцентрика, киноклассика и киностилиста

Отмечая 120-летие Леонида Захаровича Трауберга, грустно думать, что многие ныне забыли не только его ультраэстетскую «Шинель», но и даже — за сериалами – запамятовали о вполне себе «доступно-народной» трилогии о Максиме. Кстати говоря, быть может, о самой славной трилогию отечественного кинематографа. А то, что о самой лучшей довоенной — так это уж точно. И... — не худо бы вспомнить...

...Любовь к «Фантомасу», или Одесские лиманы

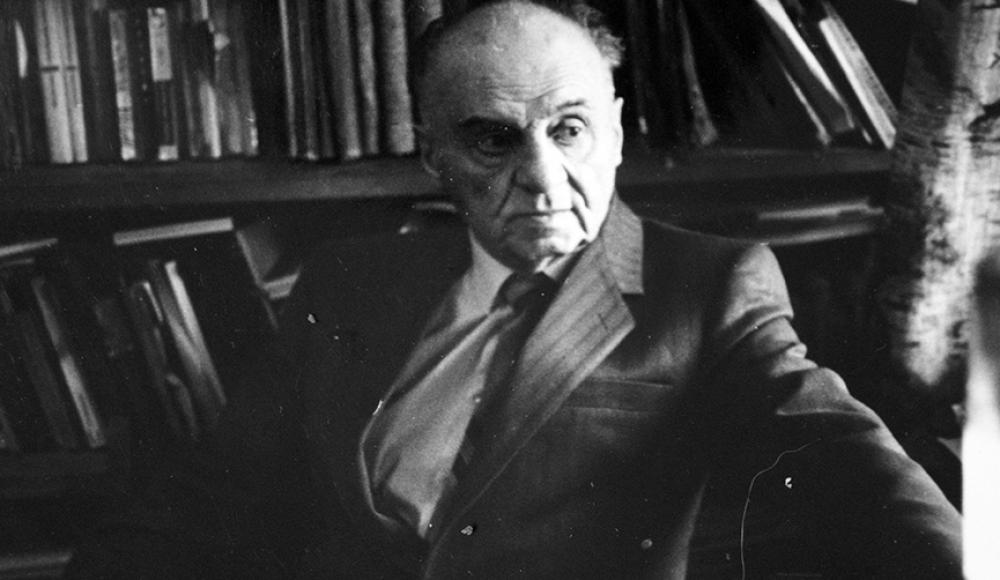

Взращенный разноязычным шумом южной Одессы и воспитанный многоцветьем едва ли не самого космополитичного города России, в котором оригинально и весело дружили друг с другом греки и французы, русские и евреи, украинцы и румыны и много еще кто, красавец Трауберг так стремительно и столь органично вввинтился в интерьер постреволюционного, но все еще чопорного Петрограда, что никто и подумать не мог: молодой человек всего-то без пяти минут, как с Большого лимана. Удивительно, но нельзя не признать, что одесская эксцентричность пришлась ко двору в строгом нордическом Петрограде, переживавшем, впрочем, в ту пору эру всеевропейского увлечения футуризмом. Ну, а к тому же разве можно было не влюбиться в эти большие выразительные глаза элегантного юноши, очаровывавшего невских барышень с первого взгляда? Пока мужчины влюблялись в его английское произношение, совершенно неуемную энергию, феноменальную эрудицию и просто дикую креативность, что позволила еще гимназисту Траубергу в годы Гражданской войны создать в Одессе театральную студию и пригласить туда петроградского педагога Константина Миклашевского.

Леня Трауберг ни с какого бока не был аристократического происхождения, но старинный благородный лозунг «Делай, что должно — и будь что будет» усвоил с младых ногтей. Ему и следовал всю жизнь. А более всего на свете любил кино — синематограф, как говорили в те времена. Началось с «Фантомаса», снятого известным французским режиссером Луи Фейадом незадолго до Первой мировой войны. Сериал, соперничавший популярностью с «Вампирами», настолько впечатлил одесского гимназиста, что заставил его влюбиться в кино с такой страстью, какой бывает достойна лишь самая любимая женщина. И вот тут непременно стоит заметить, что чуткого и наблюдательного Трауберга не столько вдохновили трюки и эскапады загадочного Фантомаса и его антагониста комиссара Жюва, сколько невероятные технические новшества, использованные в фильме, о чем он любил вспоминать и много лет спустя, уже будучи маститым режиссером. Ибо первую любовь не забывают.

На брегах Невы, или Всему виной базелюре

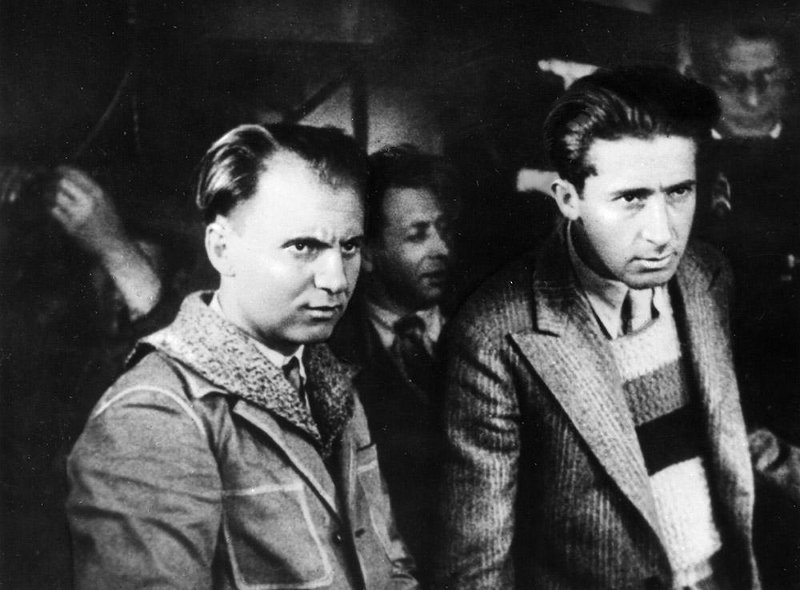

В 1920-ом, когда Леонид Трауберг приехал в Петроград, на невских берегах было особенно голодно и промозгло. Совершенно так, как у Георгия Иванова в его исключительно-замечательных «Петербургских зимах». Но — вовсю работали театры! Вчерашний одесский бойскаут выбрал комическую оперу. Там было и смешно, и по-новому. И туда 18-летний Леонид Трауберг пришел вместе с 16-летним Григорием Козинцевым (спустя 45 лет он снимет «Гамлета» со Смоктуновским в главной роли и прославится на весь мир). Оба были эксцентрики и новаторы, и оба оказались в русле тогдашнего тренда всеобщей новизны. Виктор Татлин мастерил-конструировал свою знаменитую «Башню», в которой собирались жить новые «хозяева жизни», Владимир Маяковский складывал-сочинял гениальные рифмы, которыми эти самые «хозяева» зачитывались на революционном досуге, Трауберг и Козинцев создали ФЭКС, ставшую всероссийски известной Фабрику эксцентрического театра, которая соперничала славой и известностью с московским «Мастфором» — «Мастерством формы», в котором творили столь же молодые Сергей Герасимов и Тамара Макарова.

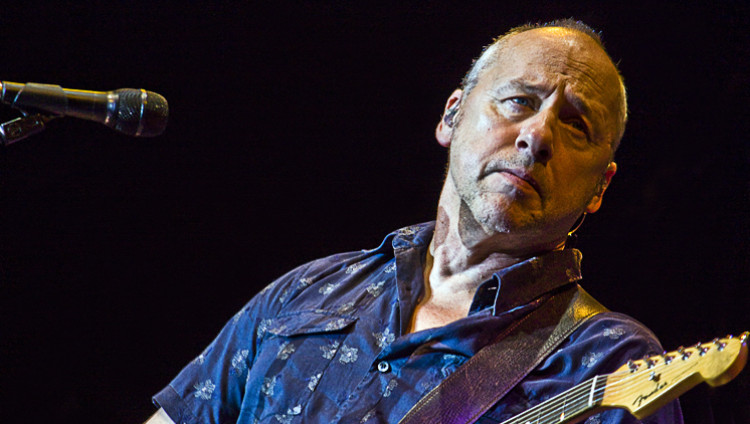

Пока был НЭП, и дышалось, если не легко и свободно, то, по крайней мере, более или менее сносно и терпимо, ФЭКС играл в бывшей квартире Григория Елисеева — великого гастронома и миллионера, уехавшего к тому времени далеко за границу. На первом месте были, разумеется, стиль и форма (ставшая в постановках футуристов, по существу, содержанием), которой восхищалась новая петроградская молодежь. Форма самих артистов также была достойна восхищения. Сам Трауберг первоклассно боксировал, а балетные па преподавал великий Джордж Баланчин. Впрочем, великим он стал уже несколько позже, а пока пребывал в статусе всего лишь Георгия Баланчивадзе, приехавшего из Тифлиса. Но тоже уже в ранге «звезды».

Ну, а когда НЭП приказал долго жить, и всем — везде и всюду — дали по рукам, когда случилось (помните, как в детском фильме) эдакое «крэкс, фэкс, пэкс» — то и никакого ФЭКСа, вместе с «Мастфором», — не стало, словно никогда и в помине не было. А по щелчку «снип, снап, снурре» появился соцреализм.

Вот такой вот вышел базелюре...

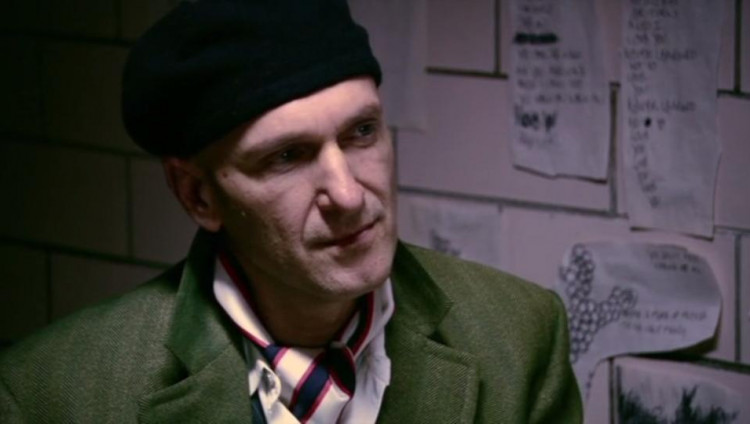

Из трауберговской «Шинели», или Шар товарища Максима

…А на экране появилась «Шинель» — Трауберг ушел в кинематограф. Фильм, снятый по повести Гоголя, получился подлинным эстетским манифестом и стилистически продолжился в 1929 году интеллектуальной драмой «Новый Вавилон», собравшей на экране многих будущих звезд отечественного экрана: Всеволода Пудовкина, Олега Жакова. Елену Кузьмину… Картина, посвященная Парижской Коммуне, снималась там, где за 60 лет до того происходили исторические события, и создатели фильма даже повстречались с некоторыми из участников уличных беспорядков, угрожавших тогдашнему французскому режиму. Оба фильма были никак не лишены присущей Траубергу и его постоянному партнеру Козинцеву иронической эксцентрики и исключительной пластичности, что уже тогда особливыми радетелями «советской эстетики» воспринималось как нечто чуждое, формалистское, а, значит и доподлинно вредное, однако все еще дозволялась официальной цензурой. Последняя попытка сохранить свой стиль, свои эстетические идеалы была предпринята Траубергом и Козинцевым уже в конце 30-х, когда к 20-летию Октября по собственному сценарию они начали снимать трилогию о Максиме — стараясь избежать навязчивой революционной патетики и спущенного сверху пафоса. А также строго биографической линии — фильм по идее, спущенной «свыше», должен был рассказывать судьбу будущего наркома Максима Литвинова (Меера Геноха Валлаха). Зато оба режиссера использовали композицию старого «Фантомаса», деля фильм на сцены. А герой был даже чуточку анархистом, и с экрана лубочно и ершисто звучал ставший к тому времени уже едва ли не упадочническим городской романс «Крутится-вертится шарф голубой». Ну да, впрочем, не белогвардейский же «Чубчик»... Да и «мелкобуржуазный шарф» из романса превратился в «шар голубой»» — масштаб, однако... На защиту шара от фашистов главный герой трилогии в исполнении Бориса Чиркова встанет несколько лет спустя, перекочевав в один из фильмов «Боевого киносборника», что снимался лучшими советскими кинематографистами в годы Великой Отечественной войны.

Герой своего времени или Времена не выбирают

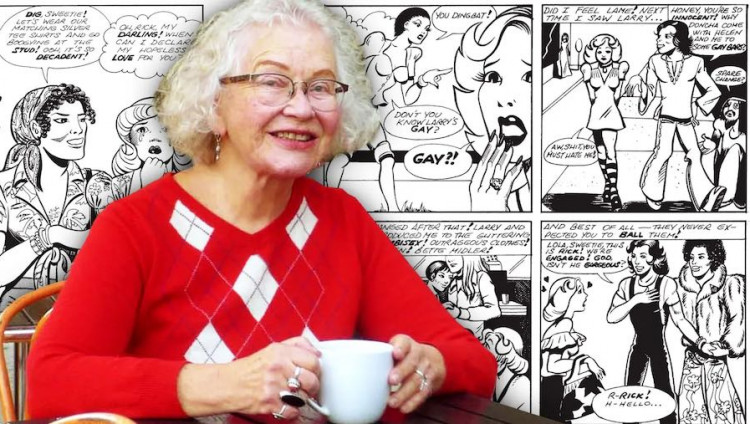

Траубергу, конечно же, не простили. Ни формалистской «Шинели», ни «фривольной» трилогии, ни даже якобы безыдейной «Актрисы» (снятой уже в годы войны), раскритикованной по указке сверху угодливым Григорием Александровым. Не простили его эрудиции и интеллекта, безупречной наблюдательности и врожденного дендизма. Не свой он был, нет, ну совсем не нашенский…к тому ж еще и семит. И пока негодяй Жданов бил по «блуднице» Ахматовой — по Траубергу ударил, намекая на еврейское происхождение режиссера, главный киношный идеолог Большаков. А чтобы было особенно больно, Козинцеву снимать разрешили, а Трауберга — принудили к молчанию. Он замолчит, и, можно сказать, навсегда. Если не считать блистательный фильм-спектакль «Мертвые души», сделанный с корифеями МХАТА в 1960 году. Неожиданный и удивительный фильм, он стал прощанием режиссера Трауберга с миром кино. Что-то навсегда надломилось. И — изменились времена. Которые он чувствовал, как никто другой.

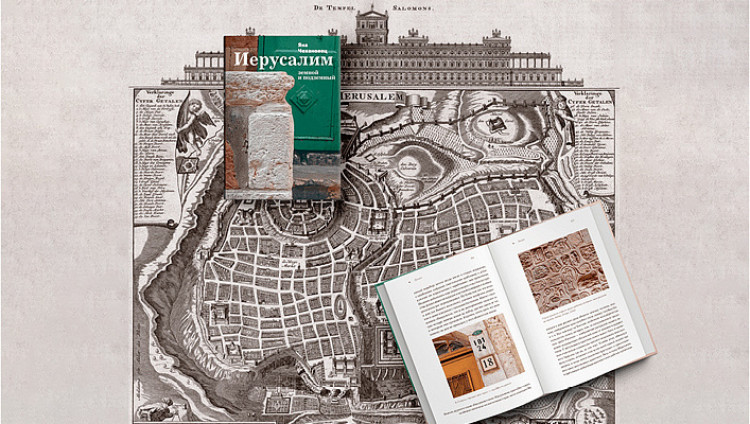

Оставив кинопавильон, Леонид Трауберг не ушел из мира кино. Счастливцы слушали его лекции на Высших сценарных курсах, когда — уже в 50-е — Трауберг переехал в Москву. А кинокритики оставили восторженные рецензии, после того, как вышла трауберговская монография, посвященная американскому киноклассику Дэвиду Уорку Гриффиту. Свою последнюю книгу Леонид Захарович завершил за несколько часов до смерти — ну не баловень ли Творца! — и, по счастью, успел дать еще и большое интервью для фильма о себе, о своих друзьях, о ФЭКСе и о том времени, когда он был подлинно счастлив. Даром, что было это в промозглом и голодном Петрограде. В самом начале трауберговского времени.